ネット化が進むマンガ業界の今|紙からデジタルへ変わる読書のカタチ

近年、私たちのマンガとの向き合い方は大きく変わりつつあります。かつては本屋に足を運んで単行本を手に取るのが当たり前だった時代。今ではスマートフォンやタブレット一つで、いつでもどこでもマンガを楽しめる時代に突入しています。このような変化の中心にあるのが、「マンガ業界のネット化」です。電子書籍の普及、サブスクリプションサービスの浸透、縦読みマンガ(ウェブトゥーン)の台頭…。マンガはもはや“紙”という物理的な制約から解き放たれ、デジタル空間で新たな表現と市場を広げています。この記事では、ネット化が進むマンガ業界の現状と背景、人気サービス、メリット・デメリット、紙の書籍との比較、そしてこれからの未来像を詳しく解説していきます。

1. マンガの「ネット化」とは?

まず「ネット化」とは何かを定義しておきましょう。

マンガ業界におけるネット化とは、マンガの制作、配信、販売、読書体験がインターネット上にシフトしている現象を指します。これには以下のような要素が含まれます。

- 電子書籍プラットフォームでのマンガ販売

- スマホアプリでのマンガ配信(無料/課金)

- サブスクリプション(定額読み放題)サービスの普及

- SNSを通じたマンガ発表(Twitter・Instagram・pixivなど)

- ウェブトゥーンなどの新形態マンガの登場

もはやネットでマンガを読むのは特殊な体験ではなく、日常の一部となっているのです。

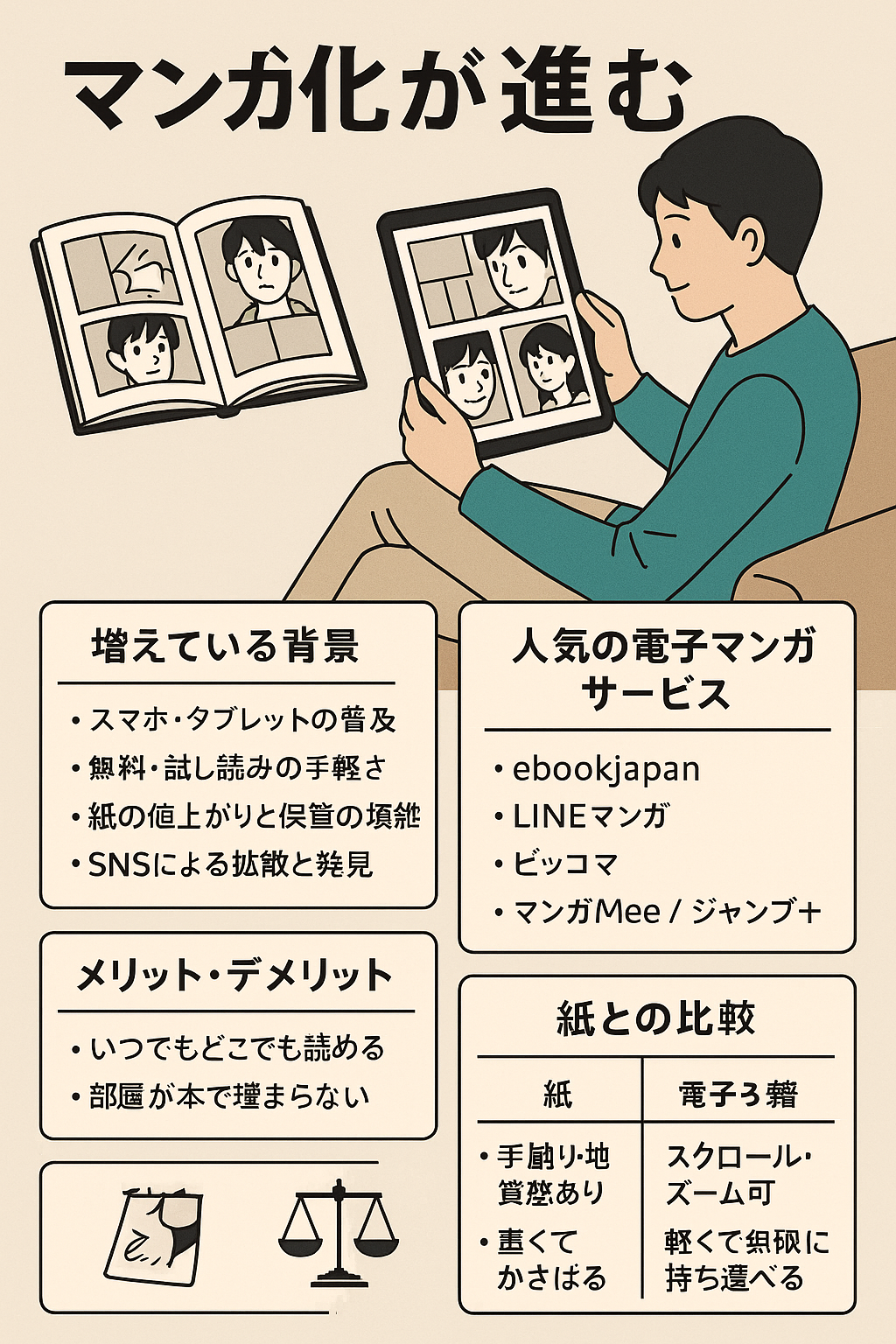

2. マンガをネットで読む人が増えている背景

(1)スマホ・タブレットの普及

スマホの所有率が90%を超える今、通勤・通学・就寝前など、隙間時間に気軽にマンガを読めるデバイスが手元にあることで、ネットでの読書が加速しています。

(2)無料・試し読みの手軽さ

アプリでは1話無料、毎日1話ずつ読めるなどの仕組みが多数。いきなり単行本を買うのではなく、「ちょっと試してみる」文化が生まれています。

(3)紙の値上がりと保管の煩雑さ

紙のマンガは1冊500円前後。シリーズが長くなると出費や収納スペースに困ることも。電子書籍ならその問題を大幅に軽減できます。

(4)SNSによる拡散と発見

TwitterやTikTokでバズったマンガが即ブレイクする事例が増加。SNSでの発見からアプリへ誘導され、ネットで読むという流れが定着しています。

3. 人気の電子マンガサービス

● ebookjapan

Yahoo!と提携しており、無料試し読みが豊富。頻繁に割引キャンペーンやPayPay還元があり、お得感が魅力。

● LINEマンガ

LINEと連携しており、ポイントやスタンプ機能とも連動。オリジナル作品も充実。

● ピッコマ

韓国発の縦読みマンガ「ウェブトゥーン」を主軸に、1話ずつ待てば無料で読めるスタイルが若年層に大人気。

● マンガMee/ジャンプ+

集英社発のアプリで、「SPY×FAMILY」や「怪獣8号」などの話題作がいち早く読める。

● Amazon Kindle

マンガ以外にも書籍や雑誌も一元管理。Kindle Unlimitedでマンガ読み放題も可能。

4. ネットでマンガを読むメリット・デメリット

【メリット】

- いつでもどこでも読める

- 部屋が本で埋まらない

- 劣化しない(色あせ・破損なし)

- 無料作品やセールが豊富

- キーワード検索やしおり機能が便利

- アプリ間で読み分けができる

- 最新話が紙より早い場合もある

- まとめ買いが楽でお得

- コレクションを持ち歩ける

- SNS連動で話題の作品をすぐ読める

【デメリット】

- 所有感・コレクション性が薄い

- 配信停止で読めなくなる恐れ

- 目が疲れやすい

- 通信制限や電池切れのリスク

- 紙のような質感がない

- 本棚に飾る楽しみがない

- デジタル機器に不慣れな人は使いにくい

- 買ったつもりが“レンタル”の場合もある

- スクリーンショット禁止など制約あり

- SNSでネタバレされやすい

5. 紙とデジタルの比較

| 項目 | 紙のマンガ | ネット(電子書籍) |

|---|---|---|

| 読み心地 | 手触り・質感あり | スクロール・ズーム可 |

| 持ち運び | 重くてかさばる | 軽くて無限に持ち運べる |

| 保存性 | 劣化・破損あり | 劣化しないが配信終了リスクあり |

| 購入コスト | セール少なめ | セール多く安価に買える |

| 集める楽しみ | コレクションに向く | ビジュアルの楽しみは少ない |

| 検索性 | 不可 | 作品・話数検索が可能 |

6. ウェブトゥーンの登場と新しい表現の可能性

スマホに特化した**縦読みマンガ「ウェブトゥーン」**の登場は、マンガ表現の可能性を大きく広げました。スクロールでスムーズに読む設計、カラーや音楽、アニメーションの導入などにより、これまでのコマ割りとは異なる臨場感を生んでいます。

韓国や中国ではすでに主流で、日本でも「LINEマンガ」や「ピッコマ」が急成長。プロの作家だけでなく、一般クリエイターが投稿しブレイクするケースも多数見られます。

7. ネットマンガ時代に求められる作家像とは?

ネット化により、マンガ家の在り方も変わっています。

- SNSでのセルフプロデュース力

- 早い連載更新ペースへの対応

- デジタル作画スキル

- コメント・読者反応との距離感調整

もはや出版社を通さず、個人が直接ヒットを生む時代。マンガ家にもビジネススキルやSNSマーケティングの理解が求められつつあります。

8. 今後の展望と課題

ネット化が進む一方で、以下のような課題も浮き彫りになっています。

● 課金疲れ

サブスクやコイン制度が乱立し、ユーザーが疲弊して離脱する傾向も。

● 作品の埋没

誰でも投稿できる時代だからこそ、本当に面白い作品が埋もれてしまう危険性も。

● クリエイターへの還元問題

収益の多くがプラットフォーム側に流れ、作者の取り分が少ないという指摘もあります。

しかし、これらの課題も含めて、マンガ業界は変革の最中。紙とデジタルの共存、読み方の多様化、海外展開など、さらなる可能性が広がっています。

まとめ:マンガは“読む”から“体験する”時代へ

かつては本屋で手に取るものだったマンガが、今やアプリで“体験する”コンテンツへと進化しました。スマホの中で物語を追い、SNSで語り、配信サービスで一気読みする…。ネット化したマンガ業界は、かつてないスピードで新たな読者層と市場を開拓し続けています。

「本を買う」から「ネットで読む」へと、私たちの読書スタイルが変わる中で、マンガの魅力そのものは変わることはありません。

これからも進化を続けるマンガ業界から目が離せません。