物価高騰でどうなる?飲食業界動向

揺れる飲食業界、いま注目すべき“食”のカタチとは?

2024年から2025年にかけて、日本の飲食業界はこれまでにないほどの大きな変化に直面しています。物価高騰や人手不足、エネルギーコストの上昇といった課題に加え、コロナ禍を経て消費者のライフスタイルや価値観も大きく変わりました。

そんな中、内食志向の高まり、健康やサステナビリティへの意識の向上、そしてデジタル技術の進化などが、飲食業界のトレンドを形成しています。

本記事では、2025年現在の飲食業界の最新動向や流行について、実際のデータや業界レポートをもとに徹底解説します。業界関係者はもちろん、飲食店経営者、起業を考えている方、そして日々の“食”に興味を持つすべての方にとって、読み応えのある内容をお届けいたします。

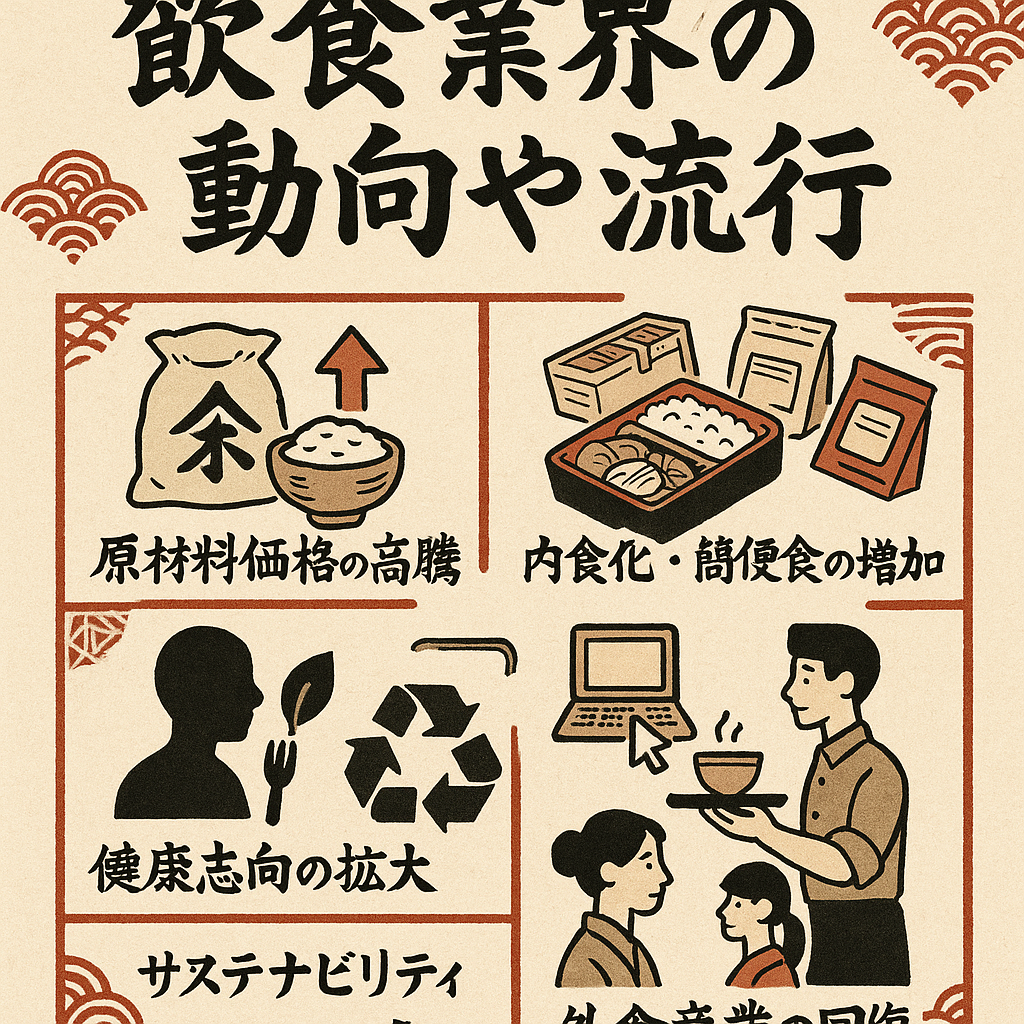

1. 原材料価格の高騰と価格転嫁の難しさ

2024年、食品業界では原材料やエネルギーコストの上昇が続きました。特に中小企業では価格転嫁が難しく、経営を圧迫する要因となっています。この影響で、2024年の食品業界の倒産件数は前年同期比で10.5%増加し、619件に達しました。特に製造業や卸売業での倒産が目立ちます。

2. 内食化と簡便食の需要増加

物価高や外食費の上昇により、家庭での食事(内食)が増加しています。これに伴い、冷凍食品やレトルト食品などの簡便食の需要が高まっています。特に、外食の味を再現した高品質な商品が人気を集めています。

3. 健康志向と機能性食品の拡大

健康やウェルビーイングへの関心が高まる中、機能性食品の市場が拡大しています。免疫力向上や睡眠改善など、特定の効果を訴求する商品が増加しています。特に、腸内環境を整える発酵食品や植物由来の代替食品が注目されています。

4. サステナビリティと環境配慮の取り組み

環境問題への意識が高まる中、食品業界でもサステナビリティへの取り組みが進んでいます。リサイクル可能な包装材の使用や、フードロス削減のための取り組みが広がっています。また、植物由来の原材料を使用した商品開発も進んでいます。

5. デジタル化とテクノロジーの活用

飲食業界では、デジタル技術の導入が進んでいます。オンライン注文やデリバリーサービスの拡充、AIを活用した需要予測や在庫管理など、効率化と顧客満足度の向上を目指した取り組みが行われています。特に、コロナ禍以降、非接触型のサービスが求められる中で、デジタル化の重要性が増しています。

6. 外食産業の回復と新たな課題

コロナ禍からの回復が進む中、外食産業では新たな課題に直面しています。人手不足や原材料価格の高騰に対応するため、メニューの見直しや業務の効率化が求められています。また、インバウンド需要の回復も見込まれる中で、多言語対応や食の多様性への配慮が必要とされています。

7. 消費者トレンドの変化

消費者のライフスタイルや価値観の変化により、以下のようなトレンドが見られます。

- プロセスパフォーマンス(プロパ):調理や食事の過程を楽しむことへの関心が高まっています。

- 食のインクルーシブ化:アレルギー対応やヴィーガン対応など、多様なニーズに応える商品が求められています。

- 腸育:腸内環境を整えることへの関心が高まり、関連商品が注目されています。

8. 今後の展望と対応策

2025年に向けて、食品業界では以下のような対応が求められます。

- 価格戦略の見直し:原材料価格の変動に対応しつつ、消費者の購買意欲を維持する価格設定が必要です。

- 商品開発の強化:健康志向やサステナビリティを意識した商品開発が求められます。

- デジタル技術の活用:業務の効率化や顧客満足度の向上のため、デジタル技術の導入が重要です。

- 人材確保と育成:人手不足に対応するため、働きやすい環境の整備や人材育成が必要です。

以上のように、2024年から2025年にかけての飲食業界は、多くの課題と変化に直面しています。これらに柔軟に対応し、消費者のニーズを的確に捉えることが、今後の成功の鍵となるでしょう。