【初心者向け】iDeCo(イデコ)とは?仕組み・メリット・始め方を徹底解説!

将来の年金不安や老後資金の備えが求められる現代、注目を集めているのが「iDeCo(イデコ)」です。

個人で加入できる年金制度として、多くのメリットがあるiDeCoですが、「聞いたことはあるけど難しそう」「実際にどれくらいお得なの?」と感じている方も多いのではないでしょうか。この記事では、これからiDeCoを始めようと考えている方向けに、制度の概要からメリット・デメリット、加入方法、注意点までを5,000文字以上で徹底解説していきます。

【1】iDeCo(イデコ)とは?基本の仕組みをわかりやすく解説

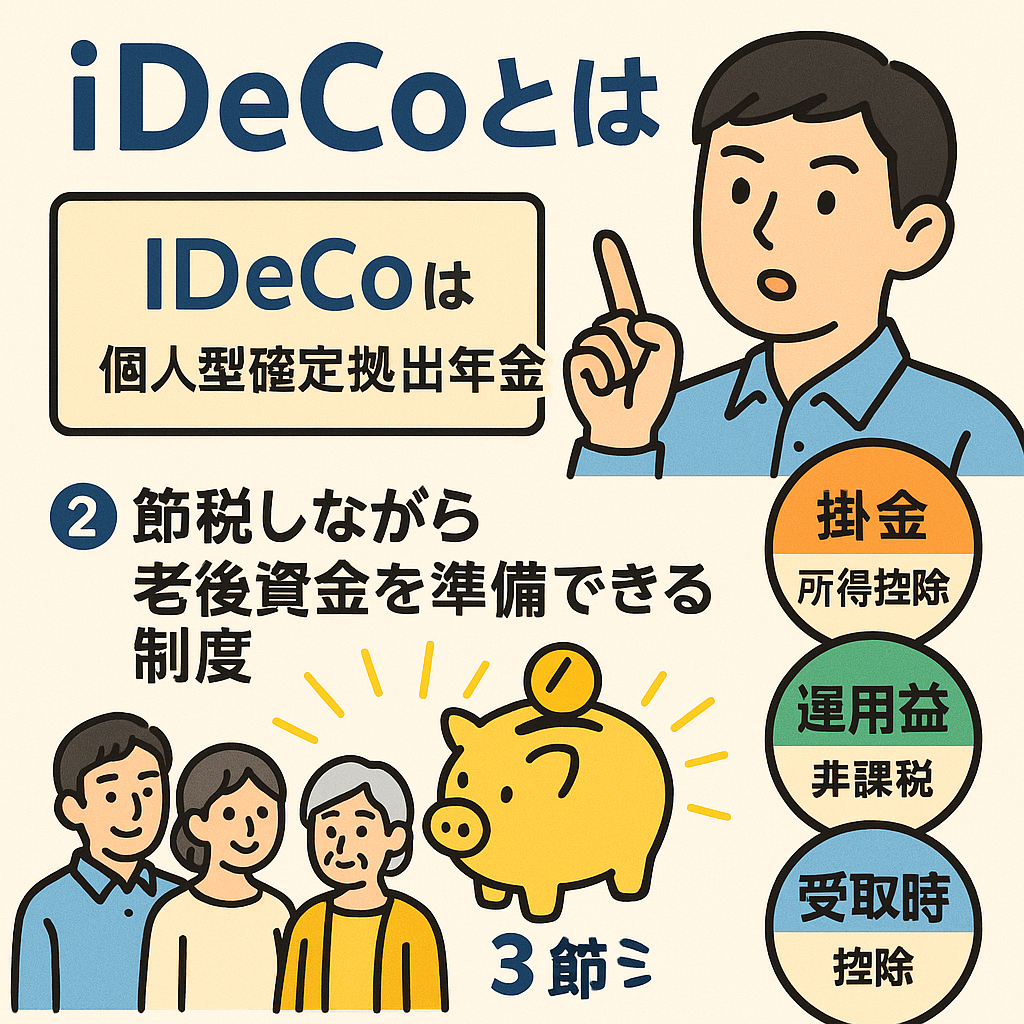

iDeCoとは「個人型確定拠出年金」のこと

iDeCo(individual-type Defined Contribution pension plan)は、将来の年金を自分で作る「私的年金制度」の一つです。毎月一定額の掛金を自分で積み立てて、60歳以降に年金または一時金として受け取る仕組みです。

簡単に言えば「節税しながら老後資金を準備できる制度」

最大の魅力は、3つの節税メリットがあることです。

【2】iDeCoの3つの節税メリット

iDeCoは「税制優遇」が非常に強力です。以下の3つのタイミングで税金の恩恵が受けられます。

1. 掛金が全額所得控除の対象に!

例えば、毎月23,000円を積み立てた場合、年間276,000円が所得控除になります。

課税所得が減ることで、住民税・所得税が軽減されるため、実質的な負担はかなり抑えられます。

【例】年収500万円、課税所得300万円の会社員の場合:

→ 年間約55,000円の節税効果!

2. 運用益が非課税!

通常、株や投資信託の運用益には20.315%の税金がかかりますが、iDeCoなら運用益に税金がかかりません。

そのため、複利効果がより高くなるのもメリットです。

3. 受け取り時にも控除が適用!

60歳以降に一時金または年金として受け取る際にも、退職所得控除や公的年金等控除が使えるため、税負担が抑えられます。

【3】iDeCoの加入対象者と掛金の上限

iDeCoは、以下のすべての人が加入可能です(20歳以上60歳未満の方が対象)。

| 区分 | 掛金の上限(月額) |

|---|---|

| 自営業者・フリーランス | 68,000円 |

| 会社員(企業年金なし) | 23,000円 |

| 会社員(企業型DC加入者) | 20,000円 |

| 公務員 | 12,000円 |

| 専業主婦(夫) | 23,000円 |

※企業型DC(企業型確定拠出年金)との併用や、勤務先の制度によって変動する場合があります。

【4】iDeCoのメリット10選

- 所得控除で節税できる

- 運用益が非課税

- 年金・一時金受取時にも控除あり

- 少額から始められる(月5,000円~)

- 金融機関・商品を自分で選べる

- 自己管理で老後資産をコントロールできる

- 強制的な貯蓄習慣がつく

- 投資信託や定期預金など幅広い商品が選べる

- 公的年金の不足を補える

- 老後に向けたライフプランを明確にできる

【5】iDeCoのデメリット・注意点10選

- 60歳まで原則引き出し不可

- 元本割れのリスクがある(投資信託など)

- 手数料がかかる(初期・毎月・運営管理費)

- 加入手続きがやや煩雑

- 職業・年収によって掛金上限が異なる

- 受け取り時に税金がかかる場合もある

- 金融機関によって商品ラインナップが違う

- 商品知識がないと損する可能性も

- 転職や退職時に手続きが必要

- インフレリスクへの対応が難しいことも

【6】iDeCoの始め方5ステップ

- 自分の加入資格を確認する

→ 勤務先の企業年金制度によって条件が異なるため、まずは確認。 - 金融機関を選ぶ

→ 銀行・証券会社・ネット証券など。SBI証券、楽天証券、マネックス証券などが人気。 - 商品ラインナップを確認

→ 定期預金型、バランス型、インデックス型などから選択。 - 申込書を取り寄せて提出

→ 加入申込書に記入後、勤務先の事業主の署名が必要な場合も。 - 掛金の拠出スタート&運用開始

→ 毎月の掛金を決めて、あとは自動積立。商品選択は自由に変更可。

【7】iDeCoの金融機関の選び方と人気ランキング

iDeCoは、どの金融機関を選ぶかで運用商品・手数料・サービスの質が大きく異なります。

主な比較ポイント

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 商品の数と種類 | インデックス・アクティブ・預金などの多さ |

| 手数料 | 管理手数料・信託報酬など |

| サポート体制 | 電話サポート・WEB対応など |

| 操作のしやすさ | マイページの使いやすさなど |

人気の金融機関ランキング(2025年時点)

- SBI証券

→ 商品数・手数料・利便性のバランスが良い - 楽天証券

→ 楽天ポイントが使える・インデックス型に強い - マネックス証券

→ 手数料が安くシンプルな設計 - イオン銀行

→ 定期預金型商品中心で安心派に人気 - 松井証券

→ 手数料無料・スマホ対応も◎

【8】iDeCoの運用商品の種類と特徴

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| 定期預金型 | 元本保証、利回りは低め、安全志向向け |

| 保険型商品 | 元本保証あり、保険機能が付帯する場合あり |

| 投資信託(インデックス型) | コストが低く、分散投資しやすい |

| 投資信託(アクティブ型) | 高リターンが期待できるがリスクも大きい |

【9】iDeCoとつみたてNISAの違いとは?

両方とも「税制優遇がある資産形成制度」ですが、目的と制約が異なります。

| 項目 | iDeCo | つみたてNISA |

|---|---|---|

| 引き出し | 原則60歳まで不可 | いつでも可能 |

| 節税 | 掛金が所得控除対象 | 運用益のみ非課税 |

| 年齢制限 | 20歳以上60歳未満 | 20歳以上~40年間積立可能 |

| 利用目的 | 老後資金 | 資産形成全般 |

| 自由度 | 制限あり | 高い(商品・引き出し) |

→ 老後資金目的ならiDeCo、資産形成ならつみたてNISAと併用が◎

【10】まとめ:iDeCoは老後資金の「最強の味方」

iDeCoは、節税・運用・将来の安心を同時に叶える強力な制度です。

- 毎月少額から積み立て可能

- 税制メリットが3重に受けられる

- 長期投資で複利効果が期待できる

- 自分で商品を選んでカスタマイズ可能

とはいえ、60歳まで引き出せない制約や、商品選びの難しさなどの注意点もあります。

「まずは5,000円から始めてみる」など、少しずつ運用に慣れていくのが成功のコツです。

これからiDeCoを始めようとしている皆さん、まずは自分にとっての「老後の理想像」をイメージしながら、制度をうまく活用していきましょう。